こんにちは、uchidaです。

最近ふと「人と自然の共生」について考える時があります。

ストレスからなのか、心にゆとりが出来たからなのか、自分でもよく分かりませんが、

心の変化が始まっていることは確実だと思います。

いま自分に何が出来るのか、時間をかけて見つけて行きたいと思います。

共生とは?

①ともに所を同じくして生活すること。

②〔生〕異種の生物が行動的・生理的な結びつきをもち、一所に生活している状態。

共利共生(相互に利益がある)と、片利へんり共生(一方しか利益をうけない)とに分けられる。

寄生も共生の一形態とすることがある。(広辞苑より)

つまり、複数種の生物が相互関係を持ちながら同所的に生活することで、

それが我々の住んでいる地球です。

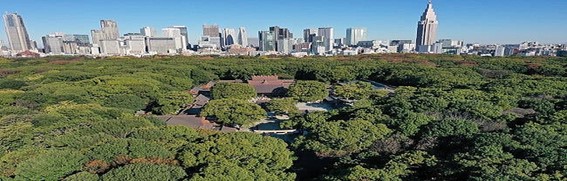

東京上空の勢力図に異変

スズメ、ドバト、ツバメなどは「都市鳥」として古くから馴染みのあった鳥ですが、

70年代に入ると自然度の高い環境にすむ鳥のカラス(ハシブトカラス)まで

都市に住むようになりました。

都市は、人間が都合の良いように自然を改変してきた場所です。

緑や水辺が激少し、野生生物のすみにくい環境が作られました。

当然、野生生物は姿を消すものと考えられていましたが、

都市環境に順応した鳥たちがいました。それが「都市鳥」です。

鳥が都市へと棲家を変えると、私たちの生活にも影響がでました。

「鳥害問題」です。

糞の悪臭や鳴き声などもありますが、もっとも迷惑なのが、カラスによるごみの散乱。

皆さんも目にしたことがあると思います、ゴミ袋の生ゴミをカラスが引っ張り出して食べ散らかし、

ゴミが道幅いっぱいに散乱している光景を。

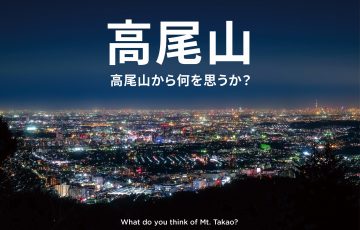

都市の制空権を70年代以降、数十年に渡り都市生態系の頂点であったカラスでしたが、

近年、都市の空の勢力図に異変が起き始めています。

オオタカやハヤブサなどの猛禽類が都市の環境に順応し始めたようです。

ハヤブサは元々、海岸の岩壁などで繁殖し、高度差のある崖にとまり

、眼下を飛ぶ野鳥を急襲して捕食します。

そんなハヤブサが、都会の高層ビルや鉄塔、鉄骨の橋などで繁殖するようになり、

ビルの屋上から急降下してカラスなどを捕えています。

猛禽類の侵略によってカラスの生存圏は確実に狭まって来ました。

人間によって山野の自然が破壊され、居住区域が減少することで鳥は環境に順応し、

住処を都心へと移し、繁殖を続けています。

人間活動の影響力の増大によって、環境変化を自然が修復出来なくなりつつあることに気付き、

環境修復への一歩を地球規模で踏み出しています。

まとめ

人類は進化とともに便利な環境へと地球を変えてきました。

古来の動植物は、その変化のスピードについていけず、絶滅した品種もありますが、

今回取り上げたように動植物も時代への適応を始めています。

人もSDGsなどを通じて、環境と向き合い共生の出来る環境づくりへと舵を切り始めました。

大泉工場CAMPUSは科学、芸術、自然を融合させた環境づくりに取り組んでいます。

ぜひ一度訪れ、体現して下さい。