こんにちは、miitaです。

皆さんは日本が1年間にどれくらいの食品ロスを発生させているかご存じですか?

日本の食品ロスは、2022年度に行われた調査によると、約472万トンとされています。これは東京ドーム3.8個分に相当し、2022年に世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量480万トンとほぼ同等の量となっています。

今回は、なんとなく気には掛けているけど、全力で取り組んではいない。

そんな食品ロス問題について調べてみました。

食品ロスはどうやって生まれるのか

日本の食品ロスは1年間に約472万トンだと言いましたが、この量は国民1人あたりに換算すると毎日おにぎりひとつを捨てている計算になります。

その食品ロスが生まれる主な理由はいくつかあるようで、「事業系」と「家庭系」に分けられます。「事業系」の食品ロスはコンビニやスーパーでの売れ残りや、飲食店での食べ残し。売り物にならずに捨てられる規格外品。「家庭系」の食品ロスは家での作りすぎによる食べ残しや、保管しておいた食品の消費期限切れや賞味期限切れなどで手つかずのまま捨ててしまうこと、皮の剥き過ぎなどを言います。

消費期限と賞味期限

「家庭系食品ロス」の説明に出てきた消費期限と賞味期限、言葉としては似ていますが意味合いとしては大きく違います。

消費期限は主に日持ちのしない総菜やお肉などに表示されており、消費期限が過ぎている場合その食品は劣化している可能性が高いため、期限内に食べる必要があります。それに比べて賞味期限は缶詰や加工品などに表示されている美味しく食べられる期間の目安となっています。多少賞味期限が過ぎていたとしても、表示されている保存方法を守り保管をしていた場合であれば、食べることができます。もちろん、目や鼻で実際に痛んでいないかの確認は必要です。つまり賞味期限が切れているからと言って何が何でも捨てる必要はないということです。

食品ロスの削減が必要な理由

食品ロスは環境と世界の人増加の観点から見て、削減が必要です。

余った食べ物はゴミとして業者や各家庭から出されますが、それを運搬や焼却する際にCO2が発生します。さらに、焼却した灰を埋め立てるのも環境に良くありません。

また、現在世界の人口は約80億人ですが、2050年には約97億人にまで増えると予想されています。このまま、食品ロスが削減できなければ未来の人口増加に伴って栄養不足に陥る人が今よりももっと増えることになります。

食品ロス削減、日本の目標

食品ロスは2000年度には約980万トンもあり、それを2030年までに半減させるのが日本の目標でした。冒頭にも書きましたが2022年度の食品ロスは472万トン。つまり、2030年を待たずして既に目標を達成しているのです。そこで新たな目標として2030年までに「事業系」の食品ロスを重さにして60%減と、削減割合を10%増やし「家庭系」と合わせて435万トンと設定を新たにしました。

まとめ

食品ロスの削減は企業、個人が一丸となって取り組むべき課題です。貧困の国への支援の量よりも捨てている量の方が多い現在の状況は一刻も早く脱却するべきだと思います。国や企業任せにするのではなく各家庭でなにができるのかを考え、買い過ぎない残さないを心がけていきましょう。

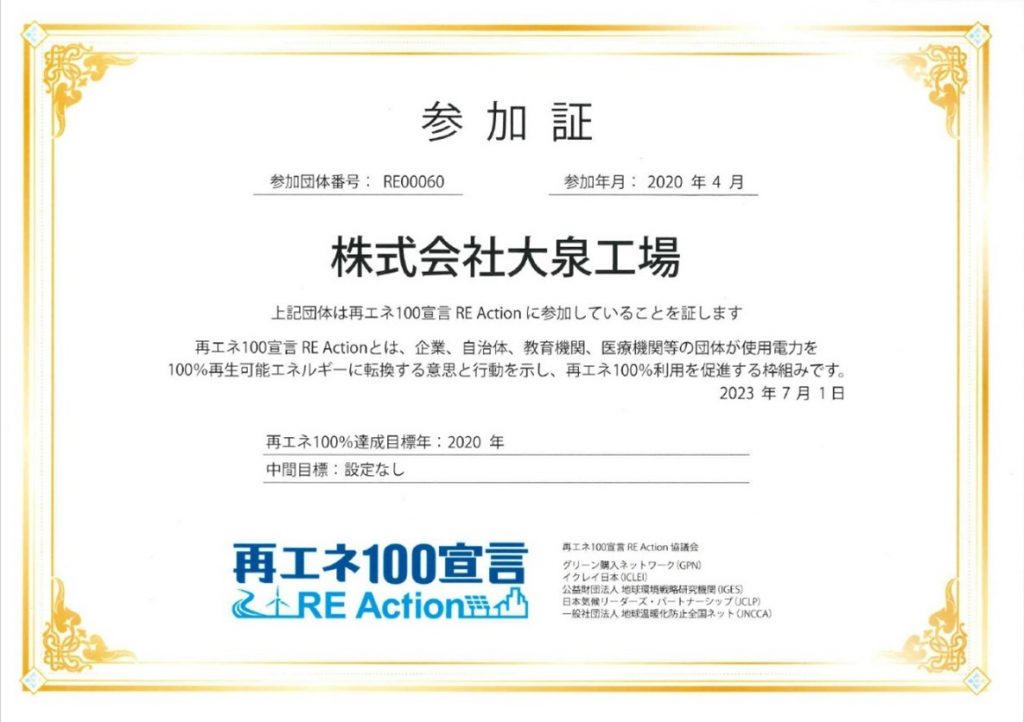

大泉工場の取り組み

私の所属する株式会社大泉工場では、再エネ100宣言へと参加を表明し、敷地内で使用する電力全てを自家発電で補っています。

敷地内で運営する1110 CAFE/BAKERYやKOMBUCHA breweryで出る野菜のカスなどは自社のコンポストにて肥料として生まれ変わり所有の畑で再利用しています。

また「RECYCLE STATION」を設置するなど、

身近な二酸化炭素(CO2)の根本的な削減に向けて日々取り組みを行っています。