今回コラムを担当します。大泉工場の内田です。

「アップサイクル(Upcycling)とは、捨てる予定のものや不要になったものに手を加えて、もとの品物より価値の高い製品に変えて再利用することです。」では、アップサイクルの始まりは?

みなさんと一緒に時を遡ってみましょう。

アップサイクルの歴史

諸説あるそうですが、アップサイクルの始まりは、1994年10月11日。レイナー・ピルツがドイツメディアSalvo Newsに向けてアップサイクルとダウンサイクルについて語ったのが初めてだと言われているようです。しかし、1800年代のアメリカの思想家ラフル・ワルド・エマソンが「自然界には寿命を終えて捨てられるものはない。そこでは最大限利用された後も、それまで隠れていた全く新しい次のサービスに供される」、これまでも人はごく当然にアップサイクルを行ってきたと語っているそうです。

アップサイクルへの関心が薄れる時代が訪れます。

産業革命以降は効率性が追求されるようになり、大量生産の時代となりました。これにより、修理をして使い続けるよりも、修理しないで買い替えて使っていく方が安く、「使い捨て文化」の時代となりました。

近年ではSDGsの普及により、持続可能性の重要性、循環型経済への関心が高まり、地球や自然環境に対する取り組みなど、個人や企業の意識が変化しつつあり、改めて「アップサイクル」が注目されるようになっています。

日本古来のアップサイクル

古く鎌倉時代から人糞を発酵させ肥料に変えることで有価物として取引を行ったり、綿や絹が貴重であった江戸時代には、着古した綿布や絹布を裂いて繊維に戻し、それを安価な麻糸と織り上げて織物に生まれ変わらせるなど、アップサイクルは身近なこととして行われていた。

私が日本古来のアップサイクルで一番興味を持ったのが「陶器などの割れや欠けを修復する日本の伝統的な技法」の金継ぎです。

金継ぎ(きんつぎ)とは、割れたり欠けたりした陶磁器や漆器などを天然の漆を使用して破損した部分を接着し、金で装飾します。金継ぎによって修理された器は、元のデザインとは異なる独特の美しさを持ち、破損した部分を隠すのではなく、目立たせることで新たな価値を生み出します。

発掘された縄文土器には、漆で継いだ形跡が見られることから、金継ぎの技法は古くから日本人にとって身近な存在だったことが窺われます。

OKS CAMPUSのアップサイクル

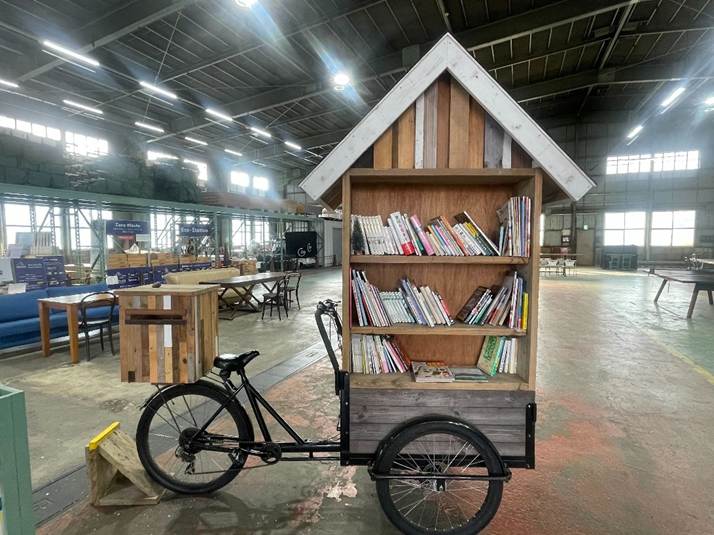

OKS CAMPUS内にも多くのアップサイクル家具などを使用しています。ヒントの写真を掲載しますので探しに来てください。

1110CAFE/BAKERY

WAREHOUSE

OKS CAMPUS

まとめ

私たちは古き良き物との共生を心がけています。古き建物を取り壊すのではなく、手を加え利用価値を高め、使用します。2台の壊れたテーブルも工夫ひとつで1台のすばらしいテーブルに生まれ変わります。みなさんも捨てる前に再利用できないか考えてきてください。

大泉工場CAMPUSは科学、芸術、自然を融合させた環境づくりに取り組んでいます。

「素敵な環境を創造する」ために循環型のコンポスト運用やコンブチャの製造の段階で排出される水蒸気や排水、廃棄物などを可能な限り減らし再利用し、地球環境にやさしい循環型農業を実践しています。

ぜひ一度訪れ、体現してください。

-2-360x230.jpg)