こんにちは、miitaです。

前回のコラムではCO2を地下深くに貯蔵する技術である「CCS」について、その概要をまとめました。今回は、この技術のメリッや課題について紹介したいと思います。

CCSのメリット

1.CO2が大幅削減できる

発電所や工場などから出たCO2を回収するため、大気中にCO2が放出されるのを防ぐことができます。経済産業省が実施した二酸化炭素貯留適地の調査によると、国内には、約2,400億トンの二酸化炭素貯留ポテンシャルがあると推定されており、これは現在の日本における二酸化炭素年間排出量の200年分に相当するそうです。

2. 炭素が有効活用できる

CCU(CO2回収技術)で回収した二酸化炭素からメタンなどの化学原料を生産して製品を製造し、その製品を使用後に焼却処分する際、発生したCO2を再びCCUで回収…そして余った分はCCSで貯蔵するという炭素の循環利用も可能になります。

3.再生エネルギーの普及が進む

風力発電や火力発電などは、気象条件に影響を受けて出力が変動しやすくなっています。原状ではインフラ整備が十分ではないため、水素を燃料として貯蔵するのは難しい、とされています。ですが、回収したCO2からメタンを製造して貯蔵しておけば、都市ガス用のインフラで利用可能となります。水素を貯蔵するためにインフラ整備を待つことなく余剰電力を貯蔵・有効利用できるようになります。

CCSの課題

1.CO2を貯留する場所の確保

二酸化炭素を安全な状態で長く貯留するためには、貯留層の上に遮蔽層があること、地質が貯留に適していることなど、いくつかの条件があります。

国内には、約2,400億トンの二酸化炭素貯留ポテンシャルがある日本ですが、数十億トン規模の貯留槽は数か所に限られているのが現状です。CCSプラントを効果的に運用するには、引き続き調査が必要だそうです。CCSでは地層の間に大量の二酸化炭素を埋めるので、二酸化炭素が漏れないか、地震を引き起こさないか、などが懸念点として挙げられます。

2.コストの低減

二酸化炭素の分離・回収および貯留に必要な施設は、金銭的なコストはもちろんのこと、稼働のためにエネルギーのコストもかかってしまいます。二酸化炭素の分離・回収にかかるコストの低減が重要です。

3.輸送の問題

工場や発電所で排出された二酸化炭素をCCSプラントまで輸送、さらにCCSプラントで回収された二酸化炭素を貯留地へと輸送するためには、それぞれコストとエネルギーがかかってしまいます。金銭的にもエネルギー面でも、可能な限り低コストで輸送する手段の構築が必要です。

まとめ

メリットがある反面まだまだ課題もあることが分かりました。しかし、CCSによって地中に貯留したCO2は適切な管理を行うことで約1000年もその場にとどまると言われています。さらに長い年月が経過することによってCO2は岩石の間で鉱物になるなどし、より安定的な貯留が可能となっていくそうです。これはCO2削減に向けてなくてはならない技術であり、豊かな地球を守る為、世界がひとつになり研究を進めていってほしいですね。

大泉工場の取り組み

私の所属する株式会社大泉工場では、再エネ100宣言へと参加を表明し、敷地内で使用する電力全てを自家発電で補っています。

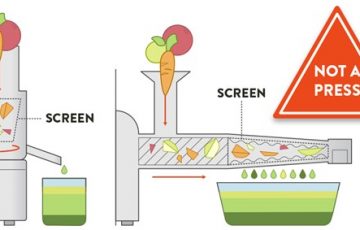

敷地内で運営する1110 CAFE/BAKERYやKOMBUCHAbreweryで出る野菜のカスなどは自社のコンポストにて肥料として生まれ変わり所有の畑で再利用しています。

また「RECYCLE STATION」を設置するなど、

身近な二酸化炭素(CO2)の根本的な削減に向けて日々取り組みを行っています。

-360x230.jpg)